| 1. |

申請人可自台新銀行開立之「新臺幣活期存款」帳戶中,擇一指定為「頭家專屬新臺幣優利活存帳戶(下稱本帳戶)」,惟指定帳戶不包括新臺幣活期儲蓄存款帳戶、新臺幣證券交割存款帳戶、新臺幣支票存款帳戶或新臺幣備償帳戶,且同一診所或藥局之統一編號僅可指定一個新臺幣活期存款帳戶為本帳戶。 |

| 2. |

申請人可於填寫<金流平台>開戶文件時,一併填寫頭家專戶個金法人戶申請書,於開戶完成當日起,該指定帳戶即可享有存款利率加碼優惠。若申請人嗣後欲變更指定帳戶,需另行填寫指定之申請文件始可變更,惟申請變更之帳戶仍限定必須為申請人於台新銀行開立之「新臺幣活期存款」帳戶,才可享有本帳戶之存款利率加碼優惠。

|

| 3. |

本帳戶活存起息金額為新臺幣1萬(含)元以上(若當日存款餘額未達起息點1萬元,則當日存款不計息)。本帳戶利息給付方式:採每日計息、每月給息(每月21日)。 |

| 4. |

針對本帳戶所適用之利率將以台新銀行對本帳戶之牌告利率為準,如有調整,將自各次調整生效日起依調整後之存款級距及適用利率計息。調整後之利率仍將優於或等於目前台新銀行新臺幣活期存款牌告利率,調整後之利率將於台新銀行網站或各分支機構營業場所公告以代通知。利率調整生效日以前,已開立本帳戶者,將自生效日起改依調整後之存款級距及適用利率計息,毋庸另行申請加入。 |

| 5. |

本帳戶限定為台新銀行個金事業群提供服務之健保特約醫事機構帳戶持續在本行撥付健保款項且申辦台新銀行「全球數位企金網」業務者申請(不含台新銀行法金事業群或企業網路銀行客戶)。 |

| 6. |

若申請人嗣後終止台新銀行<金流平台>服務,申請人即喪失本帳戶優惠加碼資格,台新銀行可逕行終止本帳戶提供之利率優惠,改依台新銀行新臺幣一般活期存款牌告利率計息。 |

| 7. |

若申請人嗣後將本帳戶辦理結清,於結清本帳戶時,台新銀行應於結清當日將本利一併返還;且申請人自結清日起喪失本帳戶提供之利率優惠資格。 |

| 8. |

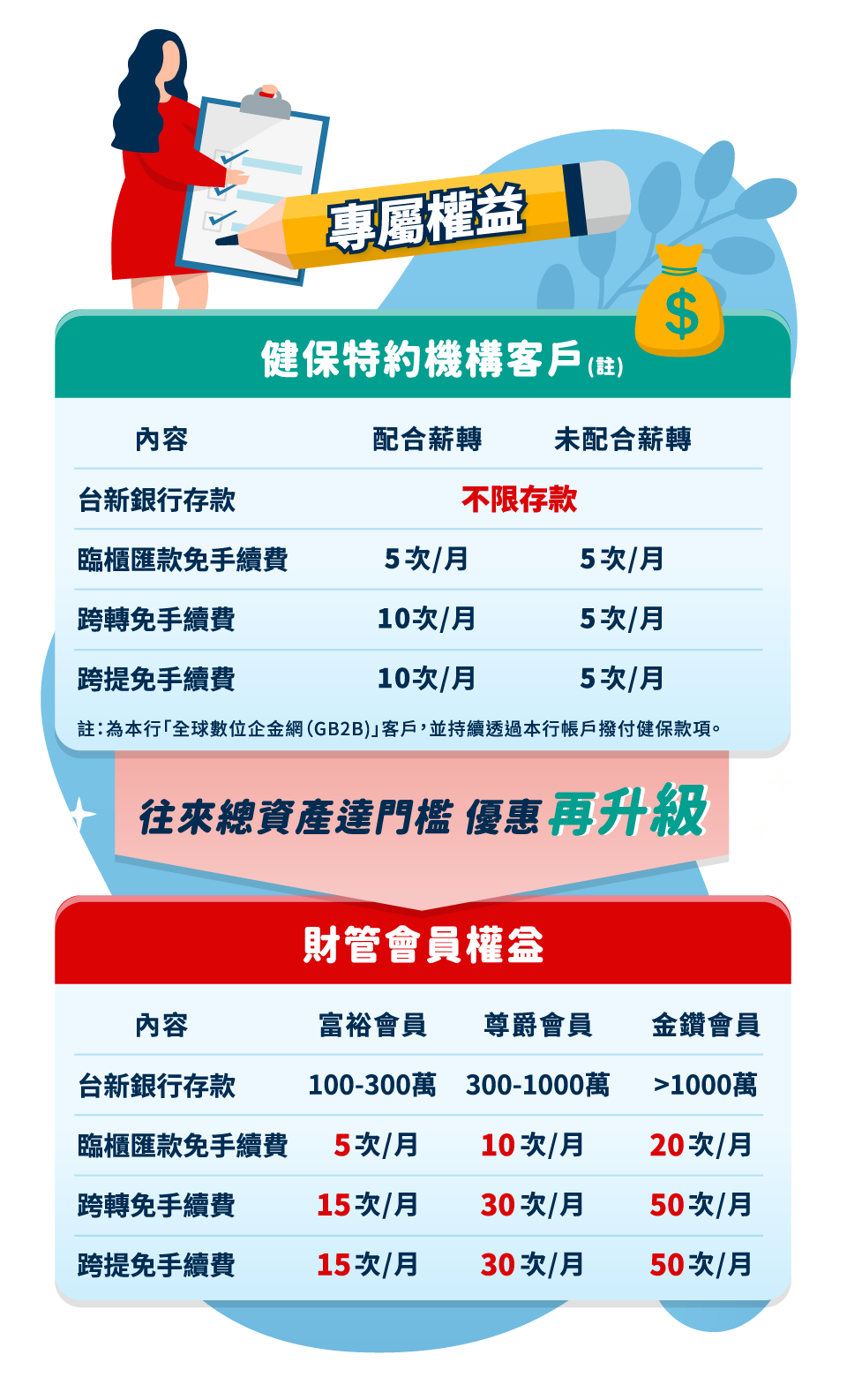

開戶後系統每月同時檢核健保帳戶專屬優惠與台新銀行中小企業會員權益,擇優適用。 |

| 9. |

有關中小企業會員權益內容詳情及限制,請洽台新銀行各分行、官方網站或您所屬金融專員。 |

| 10. |

會員權益每月交易優惠次數計算標準:透過自動化設備(ATM)之跨行提款及跨行轉出交易,係依據台新銀行系統作業時間22:00為準,如超過22:00(含)交易即計入次營業日之交易,若遇假日、例假日之交易,該交易一律計入次營業日。(※請留意金流服務平台之跨行轉出交易,亦需選擇使用"ATM"才有計入會員權益轉帳優惠次數)。 |

| 11. |

優惠項目未使用即視同放棄,不得更換或折抵。 |

| 12. |

台新銀行保留核准、變更及終止本活動之權利,但台新銀行應於終止日前六十日於台新銀行網站或各分支機構營業場所公告以代通知,取消當月之存款將改依台新銀行新臺幣活存牌告利率計息,取消後本帳戶將自牌告取消當日起自動轉換為台新銀行一般新臺幣活期存款帳戶,轉換後一切權利義務與台新銀行新臺幣活期存款帳戶同。 |

| 13. |

跨行提款優惠次數之使用限制:各會員跨行提款每月優惠次數,如因參加其他機構所舉辦的贈獎、抽獎活動或為其他利益而導致每日跨行提領次數異常,台新銀行保留立即變更或終止優惠權益之權利。 |

| 14. |

台新銀行保留審核申請人是否符合本專案申請資格之權利,並得隨時變更或終止本專案與相關約款,且以台新銀行網站之公告取代對申請人之通知。 |

| |

|

| 『與台新銀行合作薪轉業務之健保特約醫事機構員工』注意事項 |

| 1. |

新申辦台新健保代付帳戶之健保特約醫事機構成為台新銀行薪轉戶,其薪轉員工可享有本專案薪轉優惠。

|

| 2. |

自首次撥薪日起,薪資轉帳帳戶金額在NT100萬元(含)內,適用台新銀行薪資轉帳帳戶活期儲蓄存款牌告利率計息;超過NT100萬元部分,則按台新銀行一般活期儲蓄存款牌告利率計息。 |

| 3. |

上述利率係參考台新銀行2023年03月29日薪轉牌告利率。惟請注意牌告利率隨時變動,此不為台新銀行任何形式之保證或預期,最新利率請洽台新銀行官方網站。 |

| 4. |

上述各項員工薪轉優惠起始日以實際撥薪日為優惠起始日。 |

| 5. |

如健保特約醫事機構取消與台新銀行健保代付帳戶之合作,則本專案的專屬薪轉優惠亦將於當月取消。 |

| 6. |

員工如因離職、退職、停薪或其他事由致任職之診所或藥局未指示撥轉其薪資連續達二個月時,自第三個月1日起,台新銀行得逕行取消各該員工薪資帳戶優惠權益。 |

| 7. |

更多薪轉優惠請洽台新銀行各分行、官方網站或您所屬金融專員。 |

| * |

承作外幣存款須承擔匯兌風險且如涉及幣別轉換可能有匯兌損失,申請人應審慎考量評估,自行決定是否承作。 |

| * |

承作自然人買賣人民幣業務,每人每次買賣現鈔及每日透過帳戶買賣之金額,均不得逾人民幣二萬元。 |

| * |

投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險。做成任何投資決定前,投資人應確保其已完全瞭解本投資商品相關之風險,並於認為必要時,尋求專業意見。 |

| |

|